作者:陽新芽

來源:投拓狗日記(ID:ziguanshidai)

“芽總,收并購項目中,關于增資擴股的優劣勢、特性能不能詳細講一下”。行吧,安排!

開篇前,新芽覺得關于增資擴股的優勢,最需要大家記住的就是以下幾點:

1)節稅明顯——時間換空間;

2)增資資金可用于項目開發;

3)增資獲得的股權干凈安全——不繼承原股東債務與風險;

4)可構成國有企業進場交易特例。

下文將為大家逐一講解:

1、公允、非公允增資

什么是公允增資、不公允增資?

目標公常常會出現凈資產與注冊資本金不一致的情況下。

根據資產凈值進行增資叫做公允增資;

不按照資產凈值標準進行增資叫做非公允增資。實踐中一般是按照注冊資本金標準進行增資。

例如:若目標公司注冊資本金為1000萬元而凈資產值為2000萬元,現引入新的投資人增資,增資完成后投資人的持股比例為50%。

在公允增資的情況下,投資人需向目標公司支付的增資款金額為2000萬元:其中1000萬元計入新增注冊資本,1000萬元計入目標公司資本公積,目標公司的注冊資本金變更為2000萬元。

而若進行非公允增資,則投資人僅向目標公司增資1000萬元,全部計入注冊資本,目標公司的注冊資本金變更為2000萬元。

2、增資擴股VS股權轉讓

交易主體不同——

股權轉讓是目標公司原股東將持有的目標公司股權轉讓給投資人的行為,是發生在新老股東之間的交易;增資是投資人與目標公司之間的交易。在股權轉讓模式下,目標公司的注冊資本并不發生改變。在增資模式下,目標公司的注冊資本增加。

資人對目標公司的權利義務來源不同——

在股權轉讓模式下,投資人的股東地位來源于轉讓股權的原股東,投資人在繼受取得目標公司股東身份的同時,也繼承原股東在目標公司的權利和義務;在增資模式下,投資人對目標公司權利義務由增資協議進行約定,與原股東對目標公司的權利義務及其履行情況無關。

對原股東出資瑕疵的責任不同——

在股權轉讓模式下,若股東將存在出資不實等瑕疵的股權轉讓給投資人,且投資人對此知道或者應當知道的,則應就原股東的出資瑕疵向目標公司承擔連帶責任;在增資模式下,投資人對項目公司原股東的出資義務的履行情況則無須承擔連帶責任。

內部決議程序不同——

在股權轉讓模式下,有限責任公司的股東向股東以外的人轉讓股權,應當經其他股東過半數同意并需保證其他股東在同等條件下的優先購買權;在增資模式下,增資方案由董事會制定,增資決議必須經代表三分之二以上表決權的股東通過;同時,增資情況下也需保證原股東對增資的優先認繳權。

涉稅情況不同——

在股權轉讓模式下,股東獲得的股權轉讓價款的溢價增值部分應繳納個人或企業所得稅。在增資模式下,由于增資款屬于股權投資用于企業發展,并非目標公司盈利或者收益,原股東也并未獲取收益,因此,投資人、目標公司及其原股東在該環節無須繳稅所得稅。

3、增資擴股四大優勢

屬于新增股本,安全性高——

在股權轉讓的模式下,投資人可能需就所受讓股權的原持有人瑕疵出資的行為承擔連帶責任。此外,若目標股權原持有人存在債務糾紛還可能導致目標股權被質押、凍結,從而影響交易的完成;

而在增資收購中,因增資行為取得的目標公司股權屬于原始取得而非繼受取得,因此,目標公司原股東的出資瑕疵及債權債務糾紛均不會影響到增資方權益。且即使原股東持有的股權上設置了質押權,因被質押的股權對應的出資額并未發生變化,因此該質押權的存在也不影響增資的進行。

增資后股權轉讓對稅負的降低——

股權收購往往涉及到高額的溢價,這部分股權溢價對應著大量的所得稅。因增資過程中不涉及流轉稅、所得稅、土地增值稅等項目,實操中經常被用到,甚至成為了所謂的“避稅盾牌”。

關于增資后股權轉讓的兩個稅籌小知識:

方法一:收購方可先通過將部分資金以增資款形式注入項目公司并成為控股股東、完成注冊資本實繳手續后,項目公司通過償還股東借款等形式將資金轉至轉讓方。然后,轉讓方再將所持有已稀釋后的股權通過股權內部轉讓的方式,轉讓給收購方,由此實現稅負降低。

方法二:市面上還有通過稅收優惠地設立SPV的方式。具體的操作步驟,即在收購方完成增資后,轉讓方將所持有的已稀釋后的項目公司股權以評估值轉至自身關聯方在稅收優惠地設立的SPV,再由SPV將所持目標公司股權以較高的溢價轉讓給收購方,并就股權轉讓溢價享受當地的稅收優惠政策,由此實現最大限度的低稅負轉讓。

為目標公司直接引進投資——

因在股權轉計模式下,交易價款需支付給被收購股權的股東,且其中必然包含股權增值的補償,實現了原股股權投資增值部分的收益變現。

而在增資模式下,投資人的資金可直接用于項目開發,且增資款無論是讓入注冊資本金還是計入股權溢價(即計入資本公積的部分)均歸屬于目標公司,不存在原有股東的股權增值提前變現的問題,相應地降低了投資人的投資風險。但需注意的是,在持有同比例股權的情況下,因對應的出資額不同,所以增資環節投資人支出的資金要高于股權轉讓。

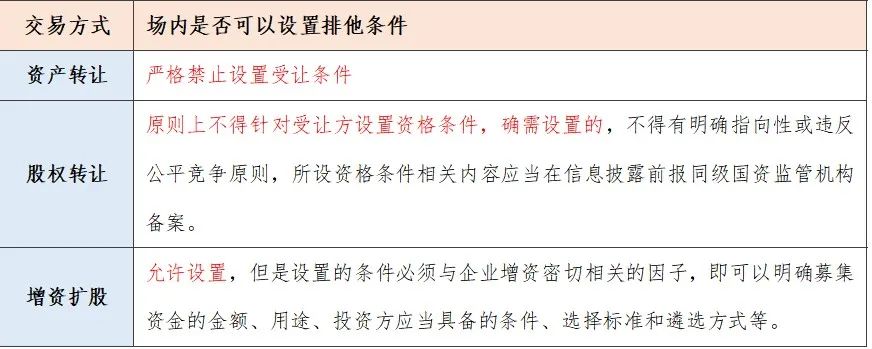

增資可構成國企股權變動進場交易的例外——

2016年6月24日公布《企業國有資產交易監督管理辦法》(即32號令)以前,國有資產監管部門并無關于國有企業增資必須通過產權交易所公開進行的明確統一規定。而32號令則明確將國有企業產權轉讓、國有企業增資均納人該辦法監管范圍,并明確規定包括上述兩種方式在內的國有資交易行為應在產權交易機構中公開進行。

但與企業產權轉讓(也就是股權轉讓)的嚴格監管相比,32號令還對可適用非公開協議增資的情形進行了明確規定。其中第四十五條第(二)款規定,因國家出資企業與特定投資方建立戰略合作伙伴或利益共同體需要,由該投資方參與國家出資企業或其子企業增資,經同級國資監管機構批準,可以采取非公開協議方式進行增資;而第四十六條第(二)款規定,企業債權轉為股權,經國家出資企業審議決策,可以采取非公開協議方式進行增資。

在國有房地產企業股權交易中,上述兩個條款所述情況可構成國有企業股權變動進場交易的例外情況,而且在實踐中經常遇到。

甚至,即便部分地方要求進場交易,增資方式也明顯具有可操作性

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“投拓狗日記”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 三分鐘搞透,地產并購中的增資擴股

投拓狗日記

投拓狗日記