作者:蔡瀅煒譚琦

來源:金誠同達(ID:gh_116bfa8fc864)

股東資格是投資人取得和行使股東權利并承擔股東義務的基礎。大部分股東資格糾紛案件中,股東以確認其資格為訴求,因為股東資格的確認是股東享有權利的前提,所以實踐中股東主張其權利被侵害,要求公司變更股東名冊記載、保證股東知情權的行使以及損害股東利益責任糾紛等訴訟都與股東資格確認糾紛的處理結果緊密相聯。作為例外,在股東損害公司債權人利益等案件中,則可能出現原告主張股東資格成立,而被告否認其股東資格的情形。

股東資格的認定可分為實質要件和形式要件兩個層面,從實質要件看,股東資格的取得必然基于股東的投資,因此股東資格的認定首先要看該股東是否實際向公司出資(或認繳出資)。從形式方面看,投資人因向公司出資而成為股東必須借助外在形式表現出來。這種外在的表彰形式就是股東姓名或名稱被記載于公司章程、股東名冊當中。因此從形式上講,凡是股東名或名稱被記載于公司章程、股東名冊者,即可推定其具有股東資格。

實踐中,股東出資證明、公司章程、股東名冊、工商登記都是確認股東資格的重要依據,但總體而言司法實踐采取的是內外有別的裁判思路。

一、股東資格認定的對內效力

在股東資格確認糾紛中,當事人向法院起訴請求確認其股東資格,此時應以公司為被告,訴訟主體為股東與公司,與爭議股權有利害關系的人可列為第三人參加訴訟。如果是股東之間就股東資格存在爭議,法院應將爭議雙方列為訴訟主體,必要時公司也可以作為當事人參加訴訟。此時,由于不涉及公司之外第三人利益,法院對于公司內部法律關系中的股東資格認定,應著重尋求各方的真實意思表示,如是否有合意,是否出資,是否行使權利履行義務等。

學術界將證明股東資格的證據總結歸納為三個不同的層次:源泉證據、效力證據和對抗證據。源泉證據是證明股東取得股權的基礎法律關系的證據,如因出資行為而原始取得股權的證據,因受讓或其他形式繼受股權的證據。效力證據是對股東資格的確認具有推定效力的證據,如股東名冊、股東會會議記錄等。對抗證據是公司登記機關登記在案的證據,具有公示公信效力。

在對內認定股東資格時,法院更重視源泉證據與效力證據。參照最高人民法院《關于適用公司法若干問題的規定(三)》(以下簡稱《公司法規定(三)》)第22條“當事人之間對股權歸屬發生爭議,一方請求人民法院確認其享有股權的,應當證明以下事實之一:(一)已經依法向公司出資或者認繳出資,且不違反法律法規強制性規定;(二)已經受讓或者以其他形式繼受公司股權,且不違反法律法規強制性規定”之規定,在股東出資情況下,股東身份的取得首先應看股東是否實際向公司投入資金或認繳出資。

在美國華輝發展公司、江西盛都置業有限公司股東資格確認糾紛【(2020)最高法民申441號案】中,最高人民法院明確根據《公司法規定(三)》第22條,明確“股東之于公司是否具有股東資格應依據是否認繳出資的實質要件確定。”在該案中,法院查明當事人已經實際出資,履行了出資義務,因此最終認定當事人具有股東資格;在股東受讓股權情況下,則根據本條,股東身份的取得要看當事人是否“已經受讓或者以其他形式繼受公司股權”。在姚義明、福建省福鼎市天行健實業有限公司股東資格確認糾紛【(2019)最高法民終21號案】中,最高人民法院明確,公司股權轉讓應由轉讓方與受讓方就轉讓股權事宜包括但不限于擬轉讓股權的數量、價款、付款方式、履行期間等達成明確的合意,形成一致的意思表示。在該案中,因為當事人未能證明存在公司和當事人之間對股權轉讓的合意與對價,所以最高人民法院駁回了其確認股東資格的上訴請求。

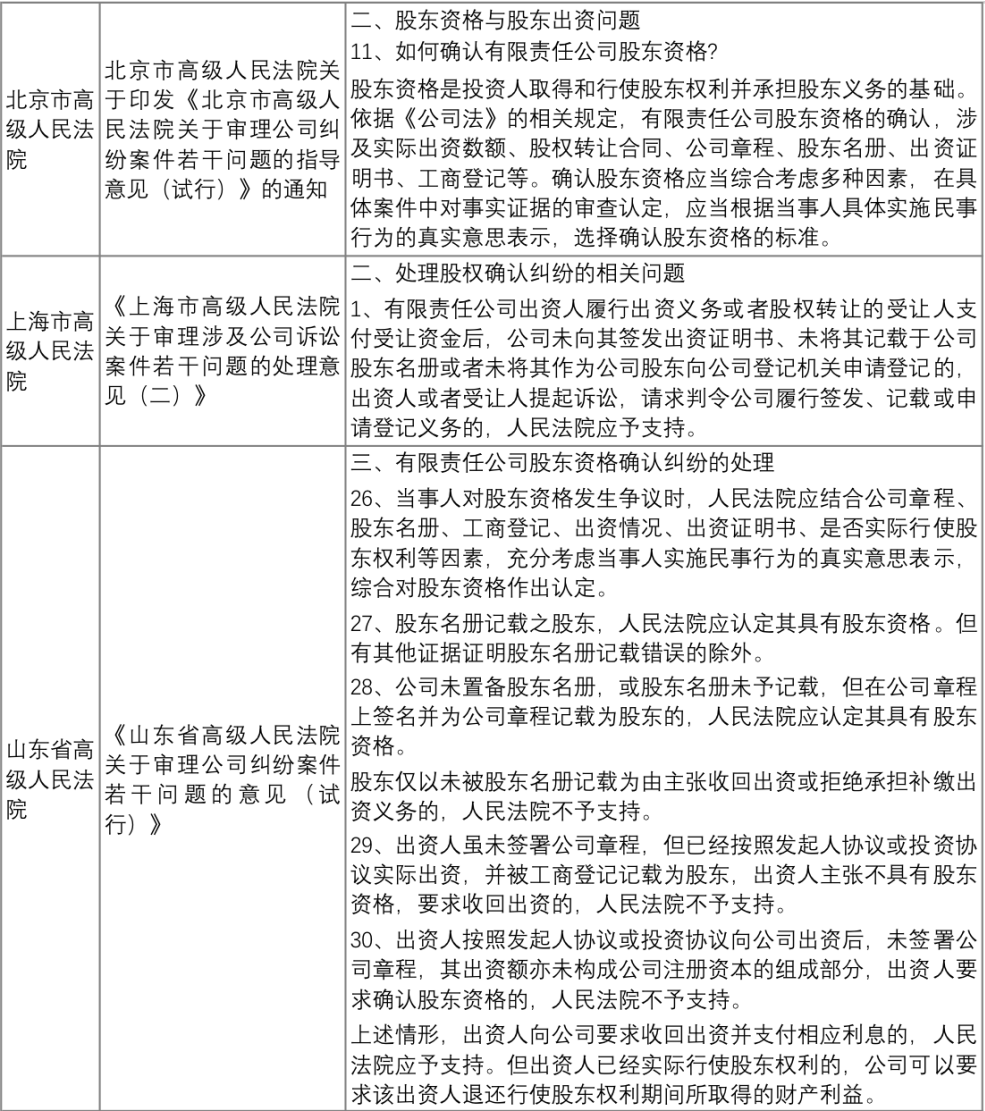

值得注意的是,股東依股東名冊記載行權,但股東名冊僅有權利推定的作用,并無創設股權的功能。在《山東省高級人民法院關于審理公司糾紛案件若干問題的意見(試行)》中,就規定:“股東名冊記載之股東,人民法院應認定其具有股東資格。但有其他證據證明股東名冊記載錯誤的除外。”

在陜西省,根據《陜西省高級人民法院民二庭關于公司糾紛、企業改制、不良資產處置及刑民交叉等民商事疑難問題的處理意見》,法院將股東資格的證明標準根據爭議當事人的不同進一步細化為:

對于公司與股東之間發生的股權糾紛,一般應以股東名冊作為認定股東資格的依據 對當事人均為股東的,則應側重審查投資的事實

但是,如果出資人已按照發起人協議或投資協議向公司實際出資,但未簽署公司章程,也未被工商登記記載為股東或被記載于公司股東名冊,且出資額亦未構成公司注冊資本的組成部分,此時出資人要求確認股東資格的,將難以獲得法院支持。

實踐中還有一類案件,股東因虛假出資、瑕疵出資導致股東資格產生爭議時,如果瑕疵出資并不導致公司設立無效,則一般法院不會輕易否定瑕疵股東的資格,否則可能會導致虛假/瑕疵出資的股東在企業破產時逃避相應的補足出資責任。對于出資不實的賠償責任,如果存在股權代持,公司債權人往往會將實際出資人與名義股東列為共同被告,法院一般會根據案情判決雙方承擔連帶責任。

二、股東資格認定的對外效力

在公司債權人等第三人提起的相關訴訟中,如果需要認定股東資格,法院一般主要審查工商登記,理由是工商登記對善意第三人具有宣示股東資格的功能,第三人會基于對工商登記的依賴作出商業判斷。根據公司法第三十二條第三款“公司應當將股東的姓名或者名稱向公司登記機關登記;登記事項發生變更的,應當辦理變更登記。未經登記或者變更登記的,不得對抗第三人”和《民法總則》第65條的規定則把“不得對抗第三人”修正為“不得對抗善意相對人”之規定,公司事項一經登記公告應推定為具有相應的法律效果,善意相對人根據登記事項所為的行為應當有效,即使登記存在瑕疵或錯誤。在2019年11月發布的最高人民法院關于印發《全國法院民商事審判工作會議紀要》的通知中,規定了對于有限公司的股權變動,受讓人以其姓名或者名稱已記載于股東名冊為由主張其已經取得股權的,人民法院依法予以支持,但法律、行政法規規定應當辦理批準手續生效的股權轉讓除外。未向公司登記機關辦理股權變更登記的,不得對抗善意相對人。

在新鄉市匯通投資有限公司、韓冬案外人執行異議之訴(2018)最高法民再325號一案中,最高院明確了在股東資格認定問題上外觀主義對信賴利益的保護,“商事法律具有公示原則和外觀主義原則,公司公示的對外效力具有一定強制性。《公司法》第三十二條規定的非常明確,公司應當將股東的姓名或者名稱及出資額向公司登記機關登記,登記事項發生變更的,應當變更登記,未經登記或者變更登記的,不得對抗第三人,依法登記的股東對外具有公示效力。”

嚴格的說,工商登記屬于宣示性登記,登記材料同樣不是股東資格的創設依據,但公司登記正是通過保護善意第三人對登記外觀的信賴利益,從而維護了交易的安全和迅捷。

例如,在一起股東損害債權人利益糾紛案件中,債權人以怠于履行清算義務為由,要求全體股東連帶承擔債務清償責任。其中一名股東在此之前已經簽署股權轉讓協議,將持有的股權轉讓給另一名股東,價款已經支付,但工商登記因故未完成。該股東如果抗辯主張自己已經失去股東地位,不應獲得法院支持。

附錄:部分省市高院關于股東資格確認的相關意見

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“金誠同達”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

金誠同達

金誠同達